您所在的位置:首页 - 百科 - 正文百科

清明上河图为何极少展出?揭秘国宝级文物的保护之谜

![]() 庆亮

2024-06-21

【百科】

784人已围观

庆亮

2024-06-21

【百科】

784人已围观

摘要在中国浩如烟海的文物宝库中,《清明上河图》无疑是一颗璀璨的明珠。这幅由北宋画家张择端创作的绢本设色画,以其精湛的技艺和丰富的历史信息,被誉为中国十大传世名画之一。然而,尽管其名声显赫,公众却极少有机会

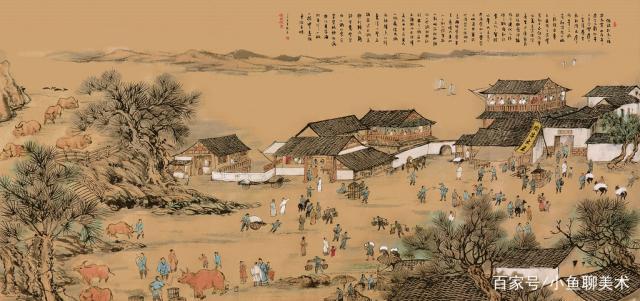

在中国浩如烟海的文物宝库中,《清明上河图》无疑是一颗璀璨的明珠。这幅由北宋画家张择端创作的绢本设色画,以其精湛的技艺和丰富的历史信息,被誉为中国十大传世名画之一。然而,尽管其名声显赫,公众却极少有机会亲眼目睹其真迹。这背后的原因,不仅关乎文物的保护,更涉及对文化遗产的尊重与传承。

《清明上河图》的材质和制作工艺决定了其脆弱性。作为一幅绢本画作,它对环境条件极为敏感,尤其是温度、湿度、光照和空气污染等因素。任何微小的变化都可能导致画作的颜料褪色、绢质老化,甚至出现裂纹。因此,为了最大限度地延长其保存期限,博物馆通常会选择在恒温恒湿、光线柔和且空气洁净的环境中展示,而这些条件在常规展览中难以完全满足。

其次,频繁的展出会加速文物的损耗。每一次展览,画作都需要经历开卷、展示、收卷的过程,这个过程中不可避免地会对画作造成物理性的摩擦和压力。观众呼吸中的二氧化碳、空气中的尘埃等都会对画作造成潜在的损害。因此,为了保护这一国宝级文物,博物馆往往会严格控制其展出的频率和时间。

再者,《清明上河图》的历史价值和艺术地位也决定了其保护的特殊性。这幅画不仅是一幅艺术作品,更是一部生动的历史文献,它记录了北宋都城汴京的繁华景象,反映了当时社会的风土人情。因此,对它的保护不仅是对一件艺术品的保护,更是对中华民族历史文化的传承和尊重。

随着科技的发展,数字化展示成为了一种新的保护和传播方式。通过高清扫描和虚拟现实技术,观众可以在不接触真迹的情况下,欣赏到《清明上河图》的细节和全貌。这种方式既满足了公众的观赏需求,又避免了直接接触对画作可能造成的损害。

《清明上河图》极少展出的原因,是出于对其保护的考虑。这不仅是对一件珍贵文物的爱护,更是对历史文化遗产的尊重。在未来的日子里,我们期待通过科技的力量,让更多的人能够在不损害文物的前提下,领略到这幅传世名画的魅力。我们也应该意识到,保护文物不仅是博物馆的责任,更是每一个公民的义务。让我们共同努力,为子孙后代留下这份宝贵的文化遗产。

版权声明: 感谢您对【万怡经验网】网站平台的认可,无特别说明,本站所有文章均归【万怡经验网】平台所有,转载请说明文章出处“来源【万怡经验网】”。 https://hangzhou-wyhotel.com/post/22515.html

上一篇: 逆境中的飞跃五年内销量目标飙升的战略布局

下一篇: 莫德纳股价早盘大幅拉升市场动态与未来展望

最近发表

- 大哥们吃夜宵遇大风,帮摊主护住摊位

- 媒体,甲亢哥不仅让世界认识中国

- 专家,地球没有进入震动模式

- 缅甸反政府武装停火两周配合救灾,一场人道主义行动的背后

- 华为阔折叠屏手机,10分钟缺货背后的科技魅力与市场需求

- 小马科斯姐姐,杜特尔特权利被侵犯

- 中俄携手,共筑海上生命线,救援搁浅中国货船的故事

- 120余名一把手配偶同上清廉课,携手共建廉洁家风

- 泽连斯基,愿和普京直接谈判

- 在缅中国人,房屋倒塌,很多没人敢进屋

- 女子傍晚拍到绝美红日,探索自然之美与摄影艺术的融合

- 幼升小和小升初招生入学有哪些利好

- 赵露思在节目中出现脑雾反应,揭示公众人物压力下的心理健康挑战

- 女子花3万购买应援品发给刀郎粉丝,一场跨越年龄与文化的音乐共鸣

- 特朗普为何要主动攻击胡塞武装?

- 超市商品质量,于东来的垃圾商品论与我们的反思

- 黎以战火又起,中东战火会否再升级?

- 经典永存,怀念余情未了演唱者李国祥

- 刀郎武汉演唱会,一曲虞美人故乡唤醒了多少人的乡愁

- 在缅华人,废墟下有很多求救声

- 探寻真相,胡塞发言人将儿子送往中国是否属实?

- 台退将的声明,真正支援缅甸,或许只有中国能做到

- 特朗普称援缅却裁撤国际开发署,政策矛盾与国际援助的困境

- 专家,美打击胡塞面临深陷泥潭风险

- 泰国节目直播遇地震,女演员被吓哭,观众却从中看到了人性的温暖

- 打造品牌魅力,品牌推广部的魔法指南

- 小米汽车发布一周年,回顾与展望

- 亚洲学术地图,探索顶尖学府的璀璨星辰——揭示亚洲大学100强的影响力与未来趋势

- 缅甸地震,灾难中的坚韧与希望

- 中国前驻美大使,特朗普言行不一致

- 掌握谷歌关键词工具,SEO优化的秘密武器与实践指南

- 小米官宣YU7,名字背后的深意与未来展望

- 沙滩烤肉大冒险,户外烹饪的乐趣与技巧解析

- 曝董宇辉下播后险被砸,直播行业的安全警钟

- 广州SEO优化,通往线上繁华的黄金钥匙——打造你的电商帝国

- 美防长公然叫嚣重建对中国武力威慑,一场不切实际的幻想

- 为什么有钱人都在清仓

- 穿越语言的桥梁,探索修曼日本语学校的魅力与价值

- 林允儿在公共场合被臭到表情失控,一场意外的尴尬瞬间

- 连连看,你的生活小助手——免费下载的快乐与智慧并存

- 白鲸被教微笑服务后朝饲养员吐水,海洋智慧与人类情感的奇妙互动

- 轻点几下,形象升级,如何在腾讯会议中个性化你的在线形象

- 近期有草莓瘟不能吃草莓?官方辟谣

- 探索虚拟世界的魅力,超级QQ秀的魅力与影响

- 万象耕新 奏响春耕进行曲

- Manus公布收费方案,探索其背后的逻辑与影响

- 探索宠物连连看30的魅力,一款激发智力与爱心的游戏之旅

- 房价又一轮大变局开始了

- 提升在线影响力,巩义网站优化的策略与实践指南

- 缅甸地震,全球今年来最大地震的震撼与启示